ASSOCIATION

専門医会のご案内

ASSOCIATION

専門医会のご案内

Guests

飲酒をほぼ毎日続けた場合に、アルコールによる肝障害を起こし得る量として、男性ではエタノール換算で30g/日以上、女性では20g/日以上とされています(日本酒1合は約22g、ビール500ml 1缶は約20gに相当)。

アルコール性肝障害では、トランスアミナーゼ(AST、ALT)がAST>ALTのパターンで上昇し、γ-GTが高値となることが特徴です。

そのほかに習慣飲酒により上昇することがよく知られているのは、尿酸(痛風の発作と関係)、中性脂肪、そしてHDLコレステロールなどです。また、貧血の有無をみる検査に際して測定される平均赤血球容積(MCVと呼ばれる)が大きくなることも有名です。

過度の習慣飲酒により肝臓、膵臓など多くの臓器に障害が生じます。その診療の第一歩は、患者さんのこれまでの飲酒量と飲酒期間を正確に聞き出すことですが、それは決して容易ではありません。その言葉を疑ってかかるのはよくありませんが、個人の積算飲酒量が反映される客観的なマーカーも必要です。

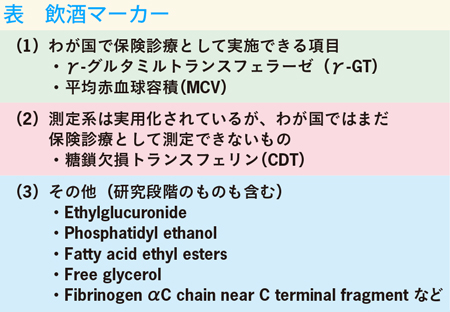

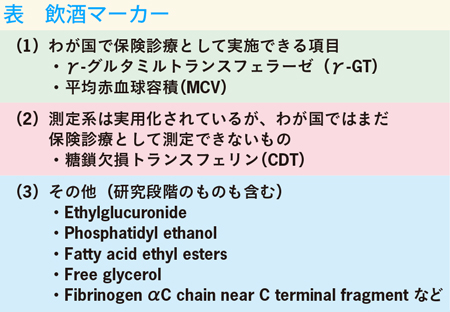

このいわゆる飲酒マーカーは、表に示したように多数知られています。この中でもっとも有名なのはγ-GTであり、日本酒換算1日3合以上の飲酒を5年以上続けている常習飲酒家の40~70%が、そして、さらに飲酒量の多い大酒家では90%近くが異常高値となります。

しかし、相当量の飲酒にもかかわらず、γ-GT値が異常とならないノンリスポンダーが存在し、この場合の検査としては、糖鎖欠損トランスフェリン(CDT)が有用です。この検査はわが国ではまだ一般的ではありませんが、今後普及すると予想されます。

肥満による脂肪肝など飲酒以外の原因でγ-GTが上昇することも多いので、その値が高いからといって安易に飲酒と結びつけるべきではありません。また、胆汁の流れが悪くなると黄疸が出現する以前からγ-GTやアルカリフォスファターゼ(ALP)が高めになるので、これらの値が高い場合は飲酒の有無に関係なく、腹部エコー検査が必要となります。また、とくに女性の場合は自己免疫性の肝障害である原発性胆汁性肝硬変(初期は無症状です)も考慮する必要があります。

●日本臨床検査専門医会:種々の検査を通して診断や治療に役立つ検査結果と関連する情報を臨床医に提供する臨床検査医の職能団体です。