ASSOCIATION

専門医会のご案内

ASSOCIATION

専門医会のご案内

Guests

18世紀になってはじめて、動物の血管に管を入れて血圧を測ることがはじまりました。しかし、人間で安全に血圧が測れるようになったのは1896年(明治29年)。イタリアのリバロッチ博士の腕にまくカフを用いた方法の開発、そして、1905年ロシアのコロトコフ博士の血管の音を聴く方法の開発によります。

コロトコフ博士は外科医で、日露戦争で負傷した日本兵の治療にも当たったとの記録があります。この方法は腕にまくカフを膨らませて、血管を一時的に閉塞させて、徐々に閉塞を解除したとき、血液が流れ始めたときに末梢側の血管で音が聞こえる(コロトコフ第1音)ところを収縮期血圧(上の血圧)としています。そして、さらに閉塞が完全に解除され、血液の流れがきれいになって音が聞こえなくなる点(コロトコフ第5音)を、拡張期血圧(下の血圧)として測っています。

また、最近では血管の音を聞くのではなく、血管の細かい振動を測定することで測る方法(オシロメトリック法)が自動血圧計や24時間血圧計では用いられています。

このような原理なので、服の上からでは音や振動が記録しにくくなるため、収縮期血圧が低めに、拡張期血圧が高めになる可能性がありますし、腕をまくったときに袖がきつく腕を締めつけていると、血圧は正確に測定できません。

腕の高さにより血圧は多少変動します。同じような高さ、できれば心臓と同じ高さで測ることが望ましいです。また、心臓は1日に約10万回打っていますし、血圧は脈拍ごとに変化しています。何回か測定しても同じ血圧値にはならず、多くの場合、繰り返し測定するとだんだん血圧が下がります。2、3回測定して血圧値を平均してみるのがいいと思います。また、同時に脈拍数も記録するようにしましょう。

測る時間も同じような時間でできればいいのですが、忙しい毎日で、同じ時間が難しい場合は、とにかく測ってみることが重要です。

家で測ると血圧は高くないのに病院だと高いという現象は、多くの方で見られます。統計を取ってみると、病院で測ったほうがだいたい5~10くらい高いようです。病院で極端に血圧が高く、家では低い場合を「白衣性高血圧」と呼んでいます。

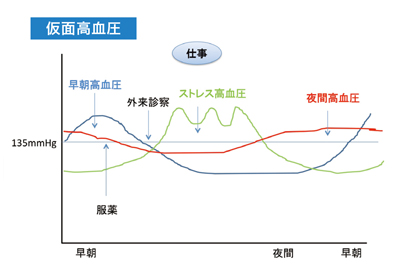

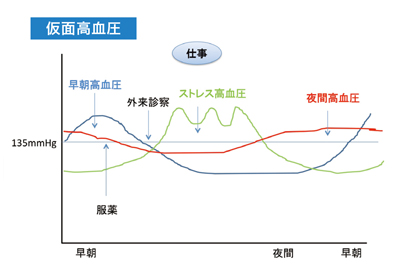

一方、血圧の薬を飲んでいる方では、病院では(昼間)血圧が低いにもかかわらず、家で(朝や夜)は血圧が高いことがあり、こちらを医師が気づかないことがあるため、「仮面高血圧」(図)と呼んでいます。

白衣性高血圧の場合、腎臓、心蔵、脳血管などに高血圧性の病変がないかどうかをしっかり検査する必要があり、病変がある場合は治療が必要となります。仮面高血圧では、せっかくの治療がうまくいっていない可能性がありますので、薬を変更するなどの処置が必要になります。

●日本臨床検査専門医会:種々の検査を通して診断や治療に役立つ検査結果と関連する情報を臨床医に提供する臨床検査医の職能団体です。