ASSOCIATION

専門医会のご案内

ASSOCIATION

専門医会のご案内

Guests

ほとんどの方は病院に行ったときや検診の際に、血液検査を受けたことがあるでしょう。血液検査は血液をとる「採血」から始まります。きちんとした手順で採血をすることは、正確な血液検査を行ううえで非常に大切です。

ここでは、血液検査で注意したいこと、とくに採血について少し詳しく説明します。次に血液検査を受けるときにこっそりと思い出してみてください。

1採血管とは

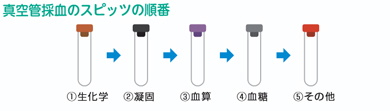

採血スピッツとも呼ばれます。採血した血液を入れる透明の容器です。内腔が陰圧になっていて、針を刺すと、“ピュー ”っと一定の量の血液が入るように設計されています。採血管は、その中に入っている成分によって、いくつかの種類に分けられます。中に入っている成分で代表的なものは、血液が固まるのを防ぐための抗凝固剤です。

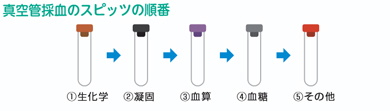

採血管にはいくつかの種類がありますが、キャップの色、印字してある記号や番号によって区別ができます。血液検査の項目ごとに、対応する採血管が決まっています。その日に受ける血液検査の項目が多い場合は、一度の採血で何本もの採血管を用いる場合があります。

2採血方法について

採血には、大きく分けて、動脈から採血する場合と静脈から採血する場合がありますが、日常的に受ける採血のほとんどが静脈採血です。静脈採血には、先に注射器で血液をとってから採血管に移し変える注射器採血法と、針につながった採血ホルダーを介して採血管に直接血液を入れる真空管採血法があります。

真空管採血法は、血液を注射器から採血管に移し変える操作がいらないことや、操作の途中で血液が固まってしまう可能性が低いことなどのメリットがあります。一方、注射器採血法には、小児や血管の細い人にも施行が容易であるという メリット があり、場合によってこの2つの方法を使い分けています。

3採血にともなう有害事象

頻度は少ないですが、穿刺の失敗や採血後の圧迫不良のために皮下出血や血腫ができる、穿刺による皮神経損傷で痺れを感じる、などの有害事象が起こることがあります。ですので、採血中や採血後は、きちんと医療者の指示に従うことが大切ですし、採血の途中で異常を感じたときは、すぐに医療者に伝えてください。

中でも、採血にともなう有害事象の中で頻度が高いのは迷走神経反射です。採血前後に気分が悪くなり、顔面蒼白、生あくび、冷や汗な どが生じ、フラフラして立ち上がれなくなります。この迷走神経反射は、採血の日に体調が悪かったり、採血に対する精神的な不安が大きかったりする場合に生じやすいです。採血のときに迷走神経反射を何回もくり返してしまう人は、そのことを医療者に伝えて、はじめから適切な対応をとってもらいましょう。

4溶血について

せっかく採血した血液でも、溶血を起こすと血液検査に使用することができません。溶血というのは、検査に使う血液検体の中の赤血球が壊れてしまうことです。溶血によって、カリウム、LD、ASTなどの項目は値が高くなり、反対に値が低くなる項目もあります。つまり、溶血を起こしてしまった血液検体では、正確な血液検査を行うことができません。

採血の過程や血液検体の保存中に何らかの原因があり、溶血が生じます。例えば、細めの針を使った、注射器のシリンジを引くスピード

が速かった、採血管に入れる血液の量が少なかった、血液検体の処理をするまでに時間がかかってしまった、などが溶血の原因になります。医療者は、なるべく溶血を起こさないように日々努力していますが、もし溶血が起きてしまった場合は、もう一度採血をお願いする場合があります。

●日本臨床検査専門医会:種々の検査を通して診断や治療に役立つ検査結果と関連する情報を臨床医に提供する臨床検査医の職能団体です。